Se acerca la Semana Santa y para el que no se sienta con ánimo de procesiones, he aquí una opción que me envían de GREMMAR e Hidria.

Y si les gusta, tienen ustedes la opción de adquirir el barco para su uso particular. ¿Quien dijo crisis?

El propósito de esta entrada es doble: por un lado especular acerca del origen de la disminución de las poblaciones de algas laminariales en Galicia y por otro darle la bienvenida a un colega por partida cuádruple.

Población de algas laminariales (Saccorhiza polyschides) en las Islas de San Pedro (A Coruña).

Hace tiempo que en este espacio, por medio de mi antigua relación con la FEGAS, me hice eco de los comentarios de buceadores y pescadores submarinos acerca de la disminución de la extensión y densidad de las algas laminarias gallegas. En un post de abril de 2007 escribía:

Con la finalidad de conocer la importancia de reducción de estas fitocenosis tan relevantes para los ecosistemas costeros iniciamos el Proyecto Laminaria. El proyecto comenzó como una colaboración entre el Departamento de Biología de la FEGAS (del que fui responsable) y el Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías (RMyP, en el que trabajo). Empleamos 2 metodologías: (1) cuantificábamos las densidades de algas en el interior de áreas de muestreo distribuidas en 10 localidades repartidas a lo largo de la costa gallega (responsabilidad de la FEGAS); y (2) cuantificamos coberturas mediante series temporales de imágenes por satélite (responsabilidad del RMyP).

Instalación de una de las áreas de muestreo (transecto de 10 m2 ).

Por cuestiones de origen múltiple y que no vienen al caso, el método (1) hubo de ser desgraciadamente abandonado antes de obtener resultados, mientras que el (2) ha dado ya sus primeros frutos. El Diploma de Estudios Avanzados de Gema Casal, colega del RMyP, trata sobre este tema: Análisis de la viabilidad del uso de imágenes de satélite de alta resolución espacial (SPOT) para la cartografía de bosques de laminariales de las costas de Galicia.

Pues bien, algunos de los buceadores del Club del Mar de San Amaro me insisten desde hace meses en que la desaparición de las comunidades de laminarias en la Ría de A Coruña es total. De esta preocupación se ha hecho incluso eco la prensa local en un artículo para el que solicitaron mi opinión (La Voz de Galicia, 2008):

Una de las fuentes del periodista Rodri García (empeñado en escribir que la parte del Proyecto Laminaria a cargo de la FEGAS sigue en activo, a pesar de puntualizar yo lo contrario) es Óscar Francesch, biólogo, buceador, ex-trabajador del Centro de Investigaciones Submarinas y autor de este recientemente inaugurado blog .

Colega por partida cuádruple (sí, yo también sufrí al CIS), Óscar describe en dos muy interesantes posts (y 2) la relación entre la desaparición de las laminarias y el ramoneo por sabogas (Sarpa salpa). He de decir que he observado en los mismos lugares que Óscar describe (Rías de Ares y Coruña) los efectos de las sabogas, y aunque los considero de importancia, creo que no se trata de la causa última de la desaparición de las laminarias.

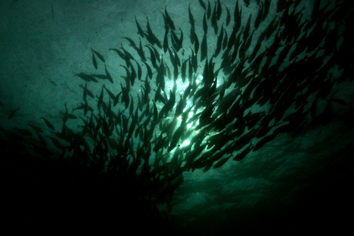

Los bancos de sabogas (Sarpa salpa) pueden llegar a ser tan compactos que oscurecen el sol. Ría de A Coruña (04/09/2005).

Cuando por primera vez observé las señales de los dientes (medias lunas o círculos perfectos) sobre las frondes de las laminarias quedé muy extrañado. Cuando vi un banco de sabogas mi extrañeza se tornó en comprensión y admiración. Miles de peces (algunos muy grandes) mordisquean las frondes de las algas sin dejar de avanzar, tomando por un instante un individuo la cabecera del banco, para ser inmediatamente relevado por otro ejemplar, del mismo modo que los ciclistas se turnan para avanzar en las etapas llanas. Me llamó también la atención que los ataques no solían afectar a la zona del tejido meristemático, que el alga precisa para regenerarse anualmente.

Por otro lado, tal y como señala Gema en su DEA, Hiscok et. al, 2004, escriben acerca de la relación entre el aumento de la temperatura global y la distribución de las laminarias:

«(…) que de seguir este aumento de temperatura, es de esperar un desplazamiento hacia el norte de L. digitata, L. hyprborea y L. saccharina y en el caso extremo de que la temperatura estival se incremente en 4ºC, estas especies de Laminaria podrían desaparecer de las aguas de la Península Ibérica, costa atlántica de Francia, sur de Gran Bretaña e Irlanda, Mar del Norte y del Sur de Noruega.»

Adicionalmente, hace unos días que Juan Freire (RMyP), Ricardo Ferreiro (Grupo de Investigación en Biología Evolutiva de la Universidade de A Coruña) y un servidor, terminamos la redacción de un capítulo de un libro acerca del cambio climático para una administración pública. Ricardo hizo un gran trabajo de recopilación y análisis de información temporal acerca de la distribución de macroalgas tipo Kelp en Galicia, hallando evidencias de la incidencia del cambio climático que pudo cuantificar en la desaparición del 68% de las poblaciones de estas algas en los últimos 25 años (pendiente de publicación).

En definitiva y a mi modo de ver, la relación entre la disminución de las laminarias y el aumento global de la temperatura está bien documentado y me parece la hipótesis más plausible. Ahora bien, tal y como apunta Óscar, el efecto del consumo por parte de las sabogas no resulta despreciable y podría ser muy importante si se realiza sobre poblaciones residuales, poco abundantes y/o debilitadas. Si además en la actualidad se están atacando los meristemos de crecimiento (probablemente como resultado de la propia escasez del alimento), el daño resulta mucho mayor.

Banco de sabogas (S. salpa) en la Ría de A Coruña (04/09/2005).

En este blog se trata a menudo sobre las reservas marinas, su manejo y efectos (aquí el último post). En el último boletín del Instituto Español de Oceanografía aparecen dos noticias relacionadas con estos espacios, que transcribo literalmente:

Sobre el efecto reserva:

Un estudio internacional sobre el funcionamiento y efecto de las reservas marinas en los recursos vivos explotados, liderado por científicos del Instituto Español de Oceanografía, ha demostrado los beneficios del establecimiento de dicha figura de protección, conocido como efecto reserva. El análisis ha servido para definir que la exportación de biomasa y los consiguientes beneficios pesqueros de las especies que reciben protección en las reservas marinas dependen, principalmente, de tres factores: la continuidad de los hábitats a través de los límites de las reservas integrales, la movilidad de las especies y la efectividad de las artes de pesca utilizadas. El estudio se llevó a cabo en las reservas marinas de Banyuls y Carry Le Rouet, en Francia, y Tabarca, Cabo de Palos, Islas Medas y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, en España. Las especies analizadas son de alto valor económico y están sometidas a una elevada explotación, como es el caso de pargos, dentones, sargos, salmonetes, cabrachos, meros y langostas. La investigación, que ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Marine Ecology Progress Series, forma parte del proyecto europeo multidisciplinar BIOMEX, (BIOMasse EXport from Marine Protected Areas and its impact on fisheries in the western Mediterranean Sea). Según la investigadora principal del trabajo, Raquel Goñi, del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO, éste es el primer estudio replicado en el Mediterráneo de los beneficios de las reservas marinas, también llamadas áreas marinas protegidas, sobre las pesquerías que se desarrollan en su entorno. Además de los científicos del Instituto Español de Oceanografía, en el estudio participaron investigadores de las universidades de Alicante, Murcia, Michigan (EE.UU.) y Aix-Marseille (Francia), del Centre National de la Recherche Scientifique, de la EPHE de Perpignan (Francia) y del Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science de Lowestoft (Reino Unido).

Sobre la financiación por la UE de un proyecto para estudiar la creación de una red española de AMP´s:

La Comisión Europea ha decidido subvencionar con fondos Life un proyecto destinado a la creación de una red española de Áreas Marinas Protegidas que estará integrada en la Red Natura 2000. El proyecto fue presentado el año pasado a Bruselas por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para su financiación por los fondos comunitarios Life. Se trata de uno de los proyectos sobre conservación de la naturaleza con más presupuesto apoyados por este fondo de financiación europeo en su historia: quince millones de euros, de los que la Comisión Europea aportará la mitad. La otra mitad será financiada por la Fundación Biodiversidad y entidades e instituciones públicas, como el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía. Los trabajos se pondrán en marcha en enero de 2009, con una duración prevista de cinco años. El objetivo es conseguir la información científica suficiente para preservar amplias zonas del medio marino español a través de la designación de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La actuación está prevista en diez grandes áreas: Cañón de Creus, Delta del Ebro- Columbretes, Canal de Menorca, Seco de los Olivos, Isla de Alborán y conos volcánicos de Alborán, Chimeneas de Cádiz, Banco de Galicia, Cañon de Avilés, Banco de la Concepción y Área de Gran Canaria-Fuerteventura. También tendrán un papel relevante otras instituciones involucradas en el proyecto como Oceana, WWF/Adena, Alnitak, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), la Sociedad Española para el Estudio de los Cetáceos en el archipiélago Canario (SECAC) y SEO/BirdLife. Se cuenta, además, con el apoyo de la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento), del Cuartel General de la Armada y, por último, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se elaborarán también unas directrices de gestión para los lugares propuestos y se emprenderán acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. El proyecto pretende asimismo reforzar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre el mar suscritos por el Gobierno de España (Convenio OSPAR y Convenio de Barcelona para la protección del Mediteráneo). Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de

conservación de la biodiversidad integrada por Zonas Especiales de Conservación, designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, y Zonas de Especial Protección para las Aves, establecidas por la Directiva Aves. Esta red pretende asegurar la supervivencia de las especies y los hábitats con más riesgo y es el principal instrumento europeo para la conservación de la naturaleza.

Recientemente hemos estado trabajando en la Reserva Marina de Interés Pesquero de Os Miñarzos, de Carnota (A Coruña). En este vídeo, publicado originalmente en la web del Grupo de Investigación en Recursos Marinos y Pesquerías, pueden visualizarse parte de nuestros métodos de investigación.

El vídeo está dedicado a la memoria de Tomé, recientemente fallecido y protagonista de alguna entrada de este blog.

La proa de nuestra embarcación oscila peligrosamente siguiendo el compás de la marejada que nos ha cogido desprevenidos, dificultando enormemente la maniobra de atraque en la rampa del muelle. El cansado turno de noche se agazapa esperando el momento propicio para saltar por fin a tierra, luego de una noche de poco sueño. Mientras, el relevo observa la operación desde el firme con creciente recelo y precaución.

Sin previo aviso, Ahmed, en pie sobre la borda se agarra al muelle con la intención de facilitar la maniobra. Un eterno minuto después está de nuevo sentado a bordo, calado hasta los huesos y boqueando para normalizar su respiración, luego de un peligroso rescate por lo comprometido de su situación: entre el muelle y el casco. Su móvil ya no funcionará más, pero él no tiene más que un poco arañado el amor propio. Históricamente Egipto no ha sido patria de grandes navegantes…

Ahmed es uno de los voluntarios que están colaborando en el seguimiento de varias especies de peces por medio de telemetría manual. Sin la participación de todos ellos resultaría imposible llevar a cabo nuestro proyecto. Esta entrada está dedicada al reconocimiento de su esfuerzo y a hacer público mi agradecimiento.

Un precioso ejemplar de pinto (Labrus bergylta), marcado y listo para ser liberado.

Palma en un momento del seguimiento desde la Santa Marta.

Carol, localizando la señal a bordo de nuestra embarcación: La Balea.

El Santa Marta, un 12 metros a motor propiedad de Alberto y Diego, de Buceo coruña nos acoge durante los 2 días que seguimos a cada uno de los ejemplares que previamente pescamos, marcamos y liberamos (pueden consultar detalles al respecto en ¡Atrápame ese congrio!).

Hasta el momento hemos monitorizado la actividad de un congrio, un pinto y una maragota. Hemos querido comenzar esta experiencia con las especies menos móviles para, una vez ganada experiencia en el manejo de la tecnología y soltura en el área de estudio, continuar con la última de las especies que estudiaremos: la lubina.

En esta imagen del área de estudio se muestran como puntos negros los movimientos del congrio (Conger conger), como triángulos verdes los de la maragota (Labrus bergylta) y como triángulos rojos los del pinto (L. bergylta).

Parece que tanto pintos y maragotas como los congrios realizan pequeños desplazamientos en su hábitat, como por otro lado era de esperar. Mañana comenzamos a seguir lubinas: depredadores muy activos y móviles, sabemos dónde vamos a comenzar la experiencia, pero no dónde la acabaremos dentro de 2 días…