El próximo día 8 de octubre en la sede da Fundación CETMAR se celebrará un foro sobre las posibilidades de producción y aprovechamiento de las algas de Galicia.

El programa preliminar y la inscripción se pueden descargar aquí.

El próximo día 8 de octubre en la sede da Fundación CETMAR se celebrará un foro sobre las posibilidades de producción y aprovechamiento de las algas de Galicia.

El programa preliminar y la inscripción se pueden descargar aquí.

La noche es cálida, el mar está en calma y no hace viento. Tampoco hay luna, pero una increíble Vía Láctea me permite distinguir las formas de mis compañeros. ¿Cómo se meten tres brasileños y un español en un bote de 2.5 m?. Fácil, dos a babor y dos a estribor, ¿no?. El chiste son los equipos de buceo, de fotografía y de investigación. Las piernas se me han dormido, pero sonrío mientras contemplo la Cruz del Sur, arriba, guiándonos. Súbitamente, la botella de Rodrigo resbala y tenemos que detenernos para, hechos una madeja, devolverla a su espalda. Pasan dos minutos y vuelve a caerse. Luego le toca a la de Carlos. Nos partimos de risa.

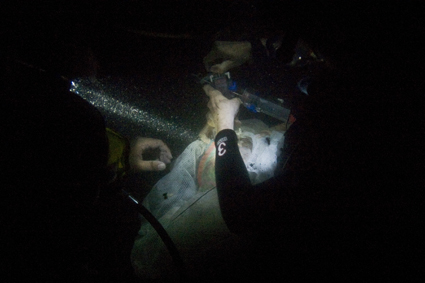

Hace ya media hora que nos separamos del Titán; 20 metros de hogar durante dos semanas de investigación en el Archipiélago de Abrolhos, en la costa de Brasil. A bordo, un equipo de campaña formado por 12 biólogos marinos coordinados por Ronaldo Francini, de la Universidad Federal de Paraiba y Rodrigo Moura, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Nuestras tareas van desde la realización de censos de peces hasta la extracción de moco de pez loro.

El Titán, desde Abrolhos.

Un pez loro en su cubierta de moco. Les protege frente a depredadores nocturnos o parásitos.

Tomando muestras de moco de pez loro.

¡Nos hundimos!- alerta Guillerme. Se acabó la juerga. Encendemos las linternas para comprobar que el bote se mantiene a flote sólo porque es hinchable. Lo hemos sobrecargado y el motor está a punto de hundirse. Achicamos frenéticamente hasta que pasa el peligro y reanudamos la navegación. Me concentro y pienso en los tiburones grises que se han visto durante el día en el arrecife al que ahora nos dirigimos. ¡Quizá pueda fotografiar uno!.

Ya en el agua desecho la idea. Está tan oscuro que un tiburón podría pasar a 1 metro y no lo vería. Procuro no romper los corales en la penumbra de mi linterna mientras busco erizos para que Rodrigo instale las cámaras que nos desvelarán sus movimientos durante esta noche. Terminado el trabajo, Rodrigo pregunta por señas el aire que nos queda. Suficiente para dar una vuelta. Descendemos verticalmente por la pared del arrecife hasta el fondo, a 20 m. Aquí debajo no hay nada vivo. Todo el coral está muerto. Despojos colgantes proyectan sombras fantasmagóricas a la luz de las linternas. Parece una catedral en ruinas, o una tumba.

Un tiburón guitarra (Rhinobatos sp.) sobre el fondo.

Una tortuga marina, despistada en la oscuridad.

Un bello crinoideo, alimentándose durante la noche.

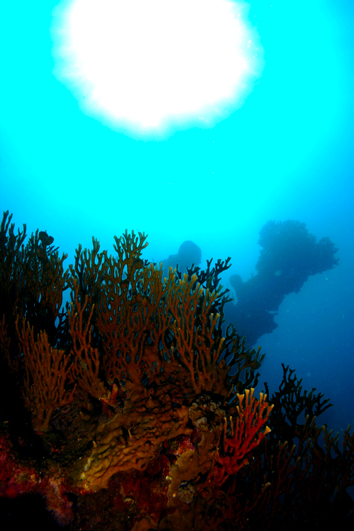

La superficie del arrecife es muy distinta. Sobre todo a la luz del día. Un jardín fantástico poblado por peces de colores. La formación dominante aquí es el arrecife chapeirão. Se trata de una formación exclusiva que parece un champiñón gigante. En algunas áreas centenares de estas formaciones crecen juntas y pueden suponer un obstáculo importante para la navegación. Estas son las aguas más peligrosas del Atlántico Sur. Abre-os-olhos, avisan las islas, y un millar de pecios da fe de los capitanes que no lo hicieron.

La superficie de un chapeirão, a la luz del día.

Un enorme coral cerebro, endémico de estas aguas.

Pólipos de coral.

A pesar de las apariencias, estoy en Brasil con Diana (miparejadentroyfueradelagua) ya que hemos sido invitados por Ronaldo Francini-Filho, de la Universidade Federal da Paraiba para realizar una estancia de investigación de 1 mes. Ronaldo y su grupo de investigación tienen una gran experiencia en ecología de ambientes costeros (sobre todo coralinos) y usan metodologías similares a las que usamos varios de los miembros del Grupo de Investigación en Recursos Marinos y Pesquerías.

Ronaldo, durante una sesión de foto-cuadrado.

Ronaldo ha organizado durante todo este mes de febrero una expedición multidisciplinar para investigar múltiples aspectos de la ecología de los arrecifes de coral del entorno del Parque Nacional del Archipiélago de Abrolhos. A bordo hay estudiantes e investigadores realizando tareas que van desde la realización de censos de peces hasta la extracción de moco de peces loro para identificar los virus presentes.

Un pez ángel (Pomacanthus arcuatus) en el entorno del Parque Nacional del Archipiélago de Abrolhos.

Además de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, tenemos la intención de establecer contactos permanentes que nos permitan colaborar en el futuro con Ronaldo y su grupo de investigación.

Esta gorgonia es endémica del Brasil.

O al menos esto es lo que cantaba la estatua del jardín botánico de Santiago Auserón, en aquel memorable sencillo de Radio Futura (1981).

La estatua del jardín botánico de Radio Futura en You Tube

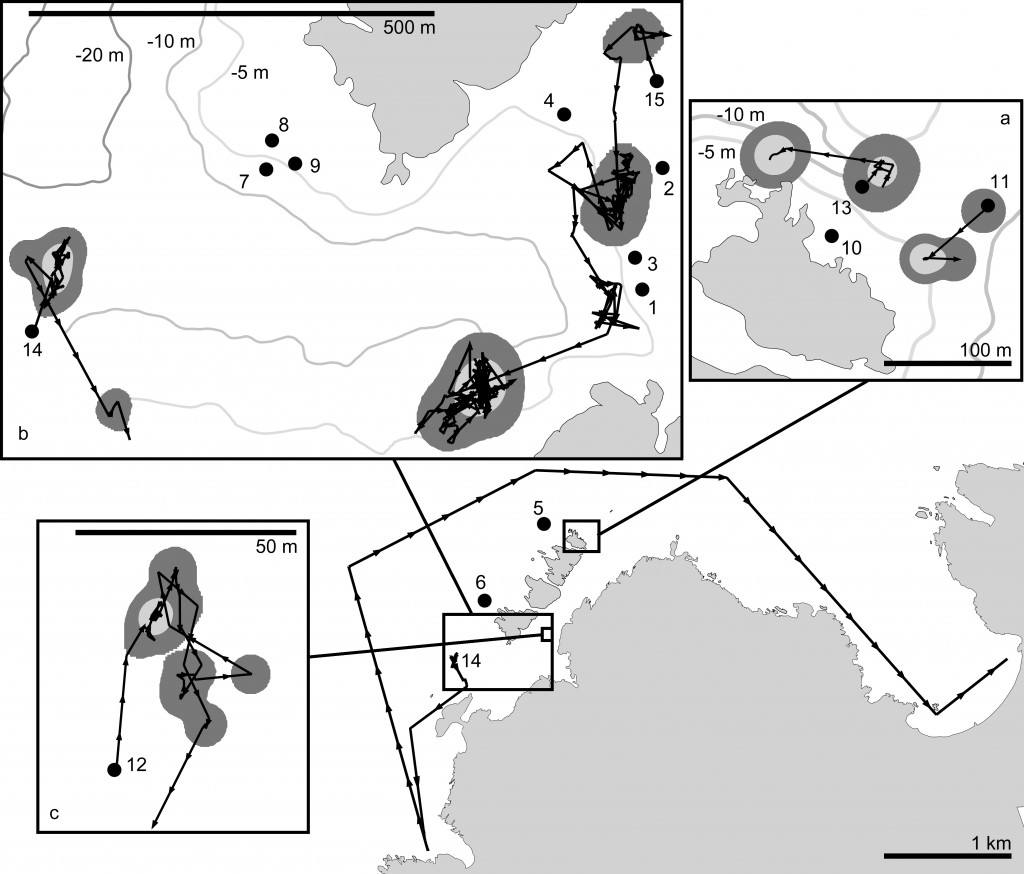

Y también es lo que hicimos para estudiar a distancia los movimientos de lubinas, maragotas y congrios y después publicar nuestros resultados en la revista Scientia Marina (aquí toda la historia, y aquí y aquí y aquí y aquí).

En la figura se muestran los movimientos de algunos de los peces seguidos mediante telemetría manual.

El artículo (que forma parte de mi tesis doctoral) se publica en el próximo número de Scientia Marina y se resume en un párrafo:

Labrus bergylta, Dicentrarchus labrax y Conger conger son depredadores habituales de los ecosistemas costeros del Noreste Atlántico que en este trabajo se estudian por vez primera mediante telemetría ultrasónica en el medio natural. Se demostró la viabilidad del uso de esta tecnología con estas especies y la información sobre sus movimientos se usó para obtener resultados preliminares a corto plazo acerca de la fidelidad al hábitat, la temporalidad diaria de la actividad y el tamaño del área vital. Se emplearon complementariamente dos métodos de telemetría: seguimiento manual y automático en un tramo de costa caracterizado por su elevado grado de exposición al oleaje (A Coruña, NW Spain). Los C. conger permanecieron en el área durante los períodos más largos (17 días), abandonando periódicamente sus refugios al atardecer o durante las noches para buscar alimento. El tamaño de su área vital fue muy pequeño (604 m2). Los L. bergylta no fueron detectados en los receptores automáticos, pero el tamaño de su área vital (entre 2874 y 5184 m2), evidencia un elevado grado de sedentarismo y movimientos muy limitados. Por el contrario, los D. labrax abandonaron el área durante los intervalos más prolongados (9 días), detectándose igualmente durante el día o la noche. Su área vital fue la de mayor tamaño (hasta 26396 m2), evidenciándose un comportamiento espacial complejo y a gran escala.

En este blog se trata a menudo sobre las reservas marinas, su manejo y efectos (aquí el último post). En el último boletín del Instituto Español de Oceanografía aparecen dos noticias relacionadas con estos espacios, que transcribo literalmente:

Sobre el efecto reserva:

Un estudio internacional sobre el funcionamiento y efecto de las reservas marinas en los recursos vivos explotados, liderado por científicos del Instituto Español de Oceanografía, ha demostrado los beneficios del establecimiento de dicha figura de protección, conocido como efecto reserva. El análisis ha servido para definir que la exportación de biomasa y los consiguientes beneficios pesqueros de las especies que reciben protección en las reservas marinas dependen, principalmente, de tres factores: la continuidad de los hábitats a través de los límites de las reservas integrales, la movilidad de las especies y la efectividad de las artes de pesca utilizadas. El estudio se llevó a cabo en las reservas marinas de Banyuls y Carry Le Rouet, en Francia, y Tabarca, Cabo de Palos, Islas Medas y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, en España. Las especies analizadas son de alto valor económico y están sometidas a una elevada explotación, como es el caso de pargos, dentones, sargos, salmonetes, cabrachos, meros y langostas. La investigación, que ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Marine Ecology Progress Series, forma parte del proyecto europeo multidisciplinar BIOMEX, (BIOMasse EXport from Marine Protected Areas and its impact on fisheries in the western Mediterranean Sea). Según la investigadora principal del trabajo, Raquel Goñi, del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO, éste es el primer estudio replicado en el Mediterráneo de los beneficios de las reservas marinas, también llamadas áreas marinas protegidas, sobre las pesquerías que se desarrollan en su entorno. Además de los científicos del Instituto Español de Oceanografía, en el estudio participaron investigadores de las universidades de Alicante, Murcia, Michigan (EE.UU.) y Aix-Marseille (Francia), del Centre National de la Recherche Scientifique, de la EPHE de Perpignan (Francia) y del Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science de Lowestoft (Reino Unido).

Sobre la financiación por la UE de un proyecto para estudiar la creación de una red española de AMP´s:

La Comisión Europea ha decidido subvencionar con fondos Life un proyecto destinado a la creación de una red española de Áreas Marinas Protegidas que estará integrada en la Red Natura 2000. El proyecto fue presentado el año pasado a Bruselas por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para su financiación por los fondos comunitarios Life. Se trata de uno de los proyectos sobre conservación de la naturaleza con más presupuesto apoyados por este fondo de financiación europeo en su historia: quince millones de euros, de los que la Comisión Europea aportará la mitad. La otra mitad será financiada por la Fundación Biodiversidad y entidades e instituciones públicas, como el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía. Los trabajos se pondrán en marcha en enero de 2009, con una duración prevista de cinco años. El objetivo es conseguir la información científica suficiente para preservar amplias zonas del medio marino español a través de la designación de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La actuación está prevista en diez grandes áreas: Cañón de Creus, Delta del Ebro- Columbretes, Canal de Menorca, Seco de los Olivos, Isla de Alborán y conos volcánicos de Alborán, Chimeneas de Cádiz, Banco de Galicia, Cañon de Avilés, Banco de la Concepción y Área de Gran Canaria-Fuerteventura. También tendrán un papel relevante otras instituciones involucradas en el proyecto como Oceana, WWF/Adena, Alnitak, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), la Sociedad Española para el Estudio de los Cetáceos en el archipiélago Canario (SECAC) y SEO/BirdLife. Se cuenta, además, con el apoyo de la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento), del Cuartel General de la Armada y, por último, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se elaborarán también unas directrices de gestión para los lugares propuestos y se emprenderán acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. El proyecto pretende asimismo reforzar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre el mar suscritos por el Gobierno de España (Convenio OSPAR y Convenio de Barcelona para la protección del Mediteráneo). Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de

conservación de la biodiversidad integrada por Zonas Especiales de Conservación, designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, y Zonas de Especial Protección para las Aves, establecidas por la Directiva Aves. Esta red pretende asegurar la supervivencia de las especies y los hábitats con más riesgo y es el principal instrumento europeo para la conservación de la naturaleza.